Diese Seite wird laufend erweitert. Wir wollen hier an einige Ereignisse der vergangenen

Jahre erinnern.

Aus dem Jahr 2025:

GEDENKfahrt mit Rädern entlang des KZ Todesmarsches am 12.04.2025

Die sehr informative, aber angesichts der Thematik auch bedrückende Tour wurde gemeinsam mit dem Fahrradclub-ADFC ,der INI KZ-Gedenkstätte Hessental, dem Friedensforum Ellwangen und der VVN – Bund der Antifaschist*innen veranstaltet.

35 RadlerInnen nahmen an der Tour teil. 25 Radfahrer wurden mit einem Bus und einem Radanhänger von Hessental nach Ellwangen /Neunheim gefahren. Von dort ging es, unterbrochen durch 12 Infostationen mit entsprechenden Erläuterungen, zurück zur KZ Gedenkstätte Hessental.

Erste Infostation für die Teilnehmer war der Steinbruch in Neunheim wo Häftlinge beim Steinabbau Zwangsarbeit leisten mussten und über 40 Leichen von getöteten KZ Häftlingen des Todesmarsches Anfang April 1945 verscharrt wurden. Weiter ging es nach Ellwangen zu den Plätzen der ehemaligen KZ Außenlager"Goldrain" und zur damaligen SS Kaserne wo ein Außenkommando des KZ Dachau untergebracht war. Gleich in der Nähe liegt der Friedhof auf dem eine Grabstätte von Exhumierten KZ Häftlingen besteht, dort wurden auch die Neunheimer Opfer nachträglich beerdigt. Mit grausamen Zeitzeugenberichten schilderte dann das Friedensforum Ellwangen die Situation von zurückgelassenen und sterbenden KZ Häftlingen, die wie Abfall auf dem Gelände des Bahnhofes zurückblieben. Auch hier gab es Tötungen durch die SS und der Bewachungsmannschaft. Ganz in der Nähe des Jagst-Ufers wurde auf das Schicksal von geflüchteten KZ-Häftlingen eingegangen die Nahe der Jagst umgebracht wurden.

Im Hof der Comboni-Missionare erwartete die RadlerInnen zur Mittagspause eine kleine Brotzeit. Zuvor gab es noch in der Kapelle eine kurze Einführung zur Entwicklungsarbeit der Combonis die aktuell im Sudan stattfindet.

Nach der Pause und dem Austausch über die Informationen zum Todesmarsch ging die Tour weiter nach Hoheberg/Rosenberg. Dort wo bis 2008, in der ehemaligen Gaststätte "Goldenes Kreuz", die NPD und die sogenannte "Bewegung Deutsche Volksgemeinschaft" ein Schulungszentrum für Neo-Nazis aufgebaut hatten. Hier war auch ein völkisch - nazistisches "Verlags- und Medienhaus" untergebracht, das in seinem Angebot NS-verherrlichende Filme und Bücher vertrieben hat. Viele der Nazis-Demos die in den Jahren 2005 und 2006 Schwäbisch Hall terrorisierten, wurden im "Goldenen Kreuz"von Lars Käppler und anderen "Neo-Nazi-Größen" vorbereitet. Die Einwohner von Hoheberg/Rosenberg haben frühzeitig protestiert und und erhielten auch landesweite Unterstützung. Das Haus wurde nach einem Brand an die Gemeinde verkauft und wurde dann vollständig abgerissen. Heute kann die freie Rasenfläche, als Mahnmal gegen neue Faschisten gedeutet werden.

Die nächste Station war Rosenberg. In einer Stallung an einem Wohnhaus mussten Häftlinge während des Todesmarsches übernachten. Die Zeugenaussage eines überlebenden Häftlings schilderten die dramatischen Verhältnisse während des Marsches. Völlig unterernährt stürzten sich Häftlinge selbst auf das "Schweinefutter" das eine Bäuerin ihren Tieren verfüttern wollte. In Rosenberg wurde ein junger Häftling in einem Waldstück erschossen, weil er sich vor dem Weitermarsch versteckt hatte. Das Grab des von der SS erschossenen Häftlings wurde trotz intensiver Suche bis heute nicht gefunden.

Auch im naheliegenden Bühlertann hatten die Verantwortlichen des Todesmarsches Häftling über Nacht in einen Schafstall gepfercht. Am nächsten Morgen wurden 4 Tote notdürftig verscharrt.

Auf den letzten Kilometern der 50 Km langen Radtour gab es einen Halt an der Bahnlinie Hessental -Sulzdorf. An Hand von jetzt zugänglichen Luftbildern und weiteren fotografischen Dokumenten konnten die Teilnehmer den Ort kennenlernen, wo der Zug , mit dem die Hessentaler und Kochendorfer Häftlinge nach Dachau verfrachtet werden sollten, durch alliierte Tiefflieger gestoppt wurde. Von hier aus begann der grausame Todesmarsch zu Fuß Richtung KZ Dachau.

Zum Schluss der Tour appellierte ein Vertreter der VVN sich gegen Kriege und Kriegstüchtigkeit einzusetzen. Denn Ausgrenzung, Rassismus, Einschränkung von Freiheitsrechten und soziale Verwerfungen wuchern am stärksten unter Verhältnissen kriegsvorbereitender und kriegerischer Auseinandersetzungen. Deshalb sei es trotz unterschiedlicher Auffassungen, zu aktuellen Kriegen wichtig, sich für Frieden, Ausgleich, Abrüstung und Versöhnung einzusetzen.

Aus dem Jahr 2021:

AUSSTELLUNG "STOLENMEMORY" KOMMT NACH SCHWÄBISCH HALL

Vom 29. Juli

bis zum 10. August 2021 zeigt die KZ Gedenkstätte Hessental in Zusammenarbeit mit den „Arolsen Archives – International Center on Nazi Persecution“ (ehemals Internationaler Suchdienst des

Roten Kreuzes ITS) die Ausstellung "#StolenMemory".

Die Ausstellung ist im genannten Zeitraum täglich von 13-19 Uhr zugänglich.

"#StolenMemory" wird in einem umgebauten Überseecontainer präsentiert, der auf dem Haalplatz vor dem Haalbrunnen aufgestellt sein wird. Am 30. Juli 2021 wird die Ausstellung mit einem Konzert der Gruppe EWO2 offiziell eröffnet (Beginn 18 Uhr). Bernd Köhler wird mit seinem kleinen Ensemble Lieder aus dem Widerstand vortragen.

Ob Uhren,

Eheringe, Brieftaschen, Modeschmuck, Brillen oder Fotos mit Widmungen – die Nationalsozialisten nahmen Häftlingen bei ihrer Einlieferung in die Konzentrationslager jede persönliche Habe ab. 4.700

Umschläge mit diesen sogenannten Effekten kamen 1963 nach Arolsen in das umfangreichste Archiv zu den Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus. Der Auftrag war und ist, dieses Raubgut an

die Überlebenden oder Angehörigen der Opfer zurückzugeben. Denn die Gegenstände erzählen von den Menschen, die sie einst besessen haben und sind oft das einzige Erinnerungsstück an einen

geliebten Menschen.

„Es ist eine Detektiv-Arbeit, die wir seit 2016 mit viel Engagement und der Unterstützung vieler Freiwilliger neu aufgegriffen haben. Die Ausstellung #StolenMemory tourt nun und berichtet davon.

Jede*r kann mitmachen und uns helfen, die Gegenstände in die Hände der Familien zu geben“, so Floriane Azoulay, Direktorin der Arolsen Archives.

Ausstellung: 30. Juli - 10. August 2021

Offizielle

Eröffnung am Freitag, 30. Juli 2021, um 18 Uhr

mit Konzert der Gruppe ewo2

Ort: Haalplatz (vor dem Haalbrunnen)

Öffnungszeiten: täglich 13-19 Uhr

Die Veranstaltung der Initiative KZ-Gedenkstätte Hessental wird unterstützt von der IG Metall Schwäbisch Hall, DGB Kreisverband Schwäbisch Hall und der VVN Bund der Antifaschist*innen Kreisverband Schwäbisch Hall.

Mitgliederversammlung

des Vereins Initiative KZ-Gedenkstätte Hessental e.V.

am Freitag, den 29. Oktober 2021,

um 19 Uhr im Gasthaus „Goldener Adler“ (SHA, Marktplatz)

Tagesordnung:

1. Bericht des Sprecherrats

2. Aussprache

3. Kassenbericht

4. Entlastung des Sprecherrats und der Kassenleiterin

5. Neuwahlen

6. Verschiedenes

7. Kurzvortrag über NS-Täter in Hohenlohe nach 1945

Alle Vereinsmitglieder, aber auch alle sonst an unserer Arbeit Interessierten sind herzlich eingeladen.

Über Ihren/Euren zahlreichen Besuch würden wir uns sehr freuen.

Buchvorstellung und Lesung

Karl Adolf Groß: Zweitausend Tage Dachau

Berichte und Tagebücher des Häftlings Nr. 16921

Dienstag, 9. November 2021, 19.30 Uhr

Schwäbisch Hall-Neues Globe

Karl Adolf Groß, gebürtig aus Schwäbisch Hall, weiß sofort, was die beiden SS-Männer von ihm wollen. Diese verdammten Postkarten! Aus Protest gegen Martin Niemöllers Verhaftung hatte er Hunderttausende von Postkarten mit Sprüchen des Theologen drucken lassen und über ganz Deutschland verteilt. Dafür soll er selbst ins KZ kommen - 2000 Tage lang.

Auf ganz eigenwillige Weise schildert Groß das System KZ in seiner zerstörerischen Sinnlosigkeit, bizarren Normalität und Unmenschlichkeit. Gleichzeitig entdeckt er ausgerechnet dort, was einen Christenmenschen unter alle den Herren- und Herdenmenschen ausmacht. Eine literarische Einzelstimme aus dunkelster Zeit und ein Zeugnis des christlichen Widerstands.

In Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung, der KZ-Gedenkstätte Schwäbisch Hall-Hessental und dem Molino-Verlag. Mitglieder des Ensembles der Freilichtspiele Schwäbisch Hall lesen aus dem eindringlichen Bericht. Die Einführung hält Wolfgang Schöllkopf.

Lesung:

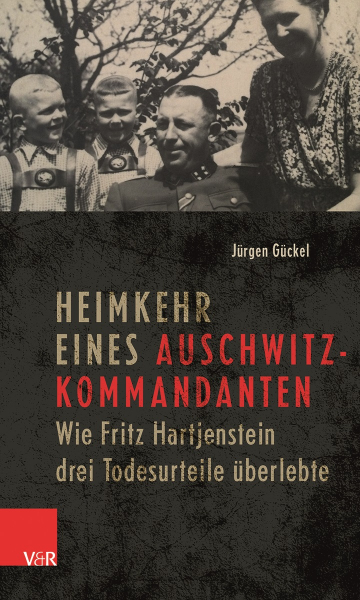

Jürgen Gückel: Heimkehr eines Auschwitz-Kommandanten

Sonntag, 21. November 2021, 11 Uhr

Hällisch-Fränkisches Museum Schwäbisch Hall

»Onkel Fritz ist zurück aus Frankreich – im Zinksarg!« Mit dieser Szene aus dem Oktober 1954 beginnt die Biografie des deutschen SS-Offiziers und Auschwitz-Kommandanten Friedrich »Fritz« Hartjenstein. Dreimal wurde der für seine Taten im Konzentrationslager Natzweiler. zum Tode verurteilt. Nach neun Jahren Haft wurde er kurz vor seinem Tod unter Mitwirkung höchster Kirchenvertreter und deutscher Diplomaten vom französischen Staatspräsidenten begnadigt.

In seiner Heimatstadt, dem niedersächsischen Peine, ist das Schicksal Hartjensteins bis heute nicht bekannt. Auschwitz kennt jeder Deutsche; vom Schinden und Morden in Arbeitslagern wie in Struthof haben viele Deutsche ebenfalls gehört. Dass aber die Täter, die Organisatoren und Verwalter des millionenfachen Mordens, mitten aus der deutschen Bürgerschaft kamen, wurde im Nachkriegsdeutschland schnell verdrängt.

Nur sein Großneffe Werner H. versucht seit Jahrzehnten die Familiengeschichte und damit auch das dramatische Leben seines Großonkels und dessen Verstrickungen in die nationalsozialistischen Verbrechen zu erforschen. In seiner Reportage rekonstruiert Jürgen Gückel den Lebensweg des KZ-Kommandanten Friedrich Hartjenstein. Zweimal haben ihn britische Besatzungsrichter, ebenfalls zweimal französische Militärgerichte in Rastatt und Metz wegen seiner Verantwortung für die Gräueltaten in den mehr als 50 Außenlagern des KZ Natzweiler zur Verantwortung gezogen. Für seine zigtausendfachen Morde als Kommandant des Tötungslagers Auschwitz-Birkenau aber wurde er nie angeklagt.

Das Buch verdeutlicht nicht nur das scheinbar sorglose Leben eines Massenmörders und seiner Familie im Schatten von Stacheldraht und Gaskammern. Es belegt auch, wie die deutsche Gesellschaft, wie Kirchenvertreter und Juristen, ja gar hochrangige Bundespolitiker in den frühen 1950er-Jahren mithalfen, die noch immer in Frankreich inhaftierten NS-Verbrecher zu verharmlosen und sie zu unberechtigt festgehaltenen Kriegsgefangenen zu stilisieren.

Montag, den 29. November 2021, 20 Uhr

Vortrag von Folker Förtsch:

"Todeszone" Generalgouvernement - Deutsche Judenpolitik im besetzten Polen

Volkshochschule Schwäbisch Hall (Haus der Bildung)

Das „Generalgouvernement“ bezeichnete die Teile Polens, die von 1939 bis 1945 vom Deutschen Reich militärisch besetzt, aber nicht unmittelbar durch Annexion in das Reichsgebiet eingegliedert wurden. Aus diesem Gebiet kam die ganz überwiegende Mehrzahl der späteren Häftlinge des KZ-Hessental. Die deutsche Besatzung überzog die dort lebende jüdische Bevölkerung mit Ausbeutung und Vernichtung.

Das Generalgouvernement wurde mit einem dichten Netz von Lagern überzogen, die jüdische

Bevölkerung sperrte man in Ghettos,

wo sie zum Arbeitseinsatz gezwungen wurden. Die antijüdische Politik gipfelte schließlich in der „Aktion

Reinhardt“, bei der von März 1942

bis Oktober 1943 mehr als zwei Millionen polnischer Juden ermordet wurden.

Der Vortrag schildert die deutsche Besatzungspolitik in der „Todeszone“ Generalgouvernement und erzählt damit auch die Vorgeschichte der Hessentaler Häftlinge.

Aus dem Jahr 2020:

Besuch der baden-württembergischen Landtagspräsidentin Muhterem Aras

Am 27. und 28. Juli 2020 machte die Präsidentin des Landtages von Baden-Württemberg, Muchterem Aras, auf ihrer Rundreise zu verschiedenen Gedenkstätten in Baden-Württemberg auch in Schwäbisch Hall Station.

Am 27. Juli lud die Stadt Schwäbisch Hall Muhterem Aras zu einem offiziellen Empfang ins Rathaus ein, an dem auch Mitglieder des Gedenkstättenvereins teilnahmen. Am Folgetag besuchte Frau Aras zusammen mit Oberbürgermeister Pelgrim und den Mitgliedern ihrer Delegation während des Vormittags die Gedenkstätte in Hessental.

Frau Aras zeigte sich an der Geschichte des Hessentaler Lagers, am Konzept der Gedenkstätte, dem pädagogischem Angebot, aber auch an den Erfahrungen bei der Vermittlung des Themas vor allem an junge Menschen sehr interessiert.

Es war dies die dritte Reise, auf der Frau Aras Gedenkstätten im Lande besuchte und sich im Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtungen über aktuelle Fragen, über Bedürfnisse und Schwierigkeiten, aber auch über die Erfolge der Gedenkstättenarbeit austauschte.

75 Jahre Auflösung des Lagers Hessental - Erinnerung an den 5. April 1945

Wegen der Corona-Pandemie musste die Gedenkfeier zum 75. Jahrestag des Beginns des "Hessentaler Todesmarsches" leider ausfallen. Einige Mitglieder der Initiative trafen sich dennoch am 5. April 2020 auf dem Gelände der Gedenkstätte, legten Blumen am Stelenfeld nieder und bauten zur Erinnerung an die Todesopfer eine kleine Pyramide aus Steinen.

Dann folgte auch ohne "großes Publikum" eine kurze Lesung zu Ehren der Häftlinge. Gedichte von Paul Celan wurden vorgetragen und ein fiktives Gespräch mit einem der ehemaligen Häftlinge, Chaim Schlomo Salzberg, geführt.

Am Vormittag bereits hatten Hermann-Josef Pelgrim, Oberbürgermeister von Schwäbisch Hall, und Folker Förtsch, Mitglied des Sprecherrates der Initiative KZ Gedenkstätte Hessental, einen Kranz zur Erinnerung an die Opfer des Hessentaler Lagers und des Todesmarsches niedergelegt.

Lichter gegen Dunkelheit

Zum 75. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz wurden am 27. Januar 2020 in einer bundesweiten Aktion erstmals Gedenkstätten und Erinnerungsorte illuminiert. An über 100 Orten in der Bundesrepublik wurden Lichter entzündet, um an diesen Tag zu erinnern.

Auch unsere Initiative beteiligte sich. Der frühere Appellplatz des Lagers mit dem Stelenfeld der Namen wurde mit Scheinwerfern beleuchtet. Dazu wurden verschiedene Texte vorgetragen, die sich mit dem Holocaust beschäftigten.

Aus dem Jahr 2019:

Enkel besuchen die Gedenkstätte

Pessach Aron Ajzenmanns Enkel besuchten Anfang Oktober 2019 die Gedenkstätte KZ-Hessental. Avihay und Magan Haviv kamen aus Israel hierher an den Ort, an dem ihr Großvater vom 14. 10. 1944 bis zum 5. 4. 1945 gefangen gehalten wurde und schreckliche Qualen erlitt. Sie suchten auf dem Stelenfeld der Gedenkstätte die Tafel mit seinem Namen und legten dort Blumen nieder.

An diesem Ort befand sich damals der Apellplatz, auf dem auch Pessach Aron Ajzenmann jeden Tag antreten musste, auf dem alle kontrolliert wurden, Strafen, Prügelstrafen und Exekutionen durchgeführt wurden, die Häftlinge während der Typhusepidemie in der Februarkälte ausharren mussten und viele daran starben. Ajzenmann hat berichtet, „viele starke Männer“ seien Opfer der Epidemie geworden.

P. A. Ajzenmann hat den Todesmarsch überleben können. Die Befreiung durch die Amerikaner erlebte er vermutlich in Allach. Und auch nach der Befreiung musste er wie viele in einem Lager leben, allerdings in einem D.P. Lager. Seine spätere Frau lernte er in Schwäbisch Hall kennen. Beide wanderten später nach Israel aus, wo er dann als Dachdecker arbeitete. Vermutlich als Folge dieser Tätigkeit erkrankte er an Krebs und kommt sogar noch einmal im Jahr 1971 zu einer medizinischen Behandlung nach Deutschland zurück.

Er starb 1984 und hinterließ 3 Kinder und mehrere Enkel.

Die jungen Männer aus Israel erzählen, dass in der Familie Ajzenmann kaum über den Holokaust gesprochen wurde. Sendungen darüber durften die Kinder nicht ansehen. Ajzenmann meinte dazu, die Filme sind doch nur Komödie im Vergleich zur Wirklichkeit.

Beharrliches Schweigen über die Judenvernichtung kennen wir von den Deutschen nach dem Krieg. Dass

es den Opfern aber schwer fiel und dass sie lange kaum über dieses Grauen, das sie erlebt hatten, sprechen konnten, mag uns auf den ersten Blick verwundern. Die Erinnerung an die Leiden und die

Erniedrigungen dieser Zeit, war für sie zu schmerzhaft. Bei manchen hat es 30 oder 40 Jahre gedauert, bis sie anfingen, darüber zu sprechen und zu

schreiben, um mit sich selbst und dieser Vergangenheit in Reine zu kommen.

Und nun machten sich die Enkel auf den Weg, Spuren der Lebensgeschichte ihres Großvaters nachzugehen

- in Hessental und an den Orten, an denen er zur Arbeit eingesetzt wurde z.B. in einem

Steinbruch und dem Fliegerhorst.

Sie haben sich nicht nur mit Mitgliedern der Initiative und Michael Koziol, der die ersten Studien zur Geschichte des Lagers in seinem Buch niedergeschrieben hat, getroffen und unterhalten. Sie machten sogar ein „Friedens-geschenk“ und überreichten den Mitgliedern der Initiative eine Mesusa und andere Symbole der jüdischen Kultur.

Aus dem Jahr 2018:

Verleihung des Europäischen Kuturerbesiegels in Stuttgart, Sommer 2018

Schülerprojekte: Fotographie- und Kunstprojekt

Im Frühjahr 2018 wird von Schülern an den Stätten des ehemaligen KZ-Komplexes Natzweiler ein Kunstprojekt

realisiert. "Was bleibt?" fragen sie sich. Unter der Leitung von Frau Hedwig Maier erarbeitet eine 11. Klasse des Erasmus-Widmann-Gymnasiums Schwäbisch Hall eine Reihe von beeindruckenden Rollagebildern, in denen

Gesichter der ehemaligen Häftlinge des Lagers mit den Gesichtern der Schüler von heute verschmelzen, - aber sich trotzdem immer fremd bleiben. Sie sind sich nah und doch ganz fern.

Eine Gruppe von Schülern der Sibilla-Egen-Schule Schwäbisch Hall hat zur Erinnerung an die Gefangenen an einem Fotoprojekt teilgenommen. Sie stellen in einer Reihe von Fotos eine Dokumentation der Gedenkstätte her. Aber sie drücken auch ihre persönlichen Reaktionen und Gefühle in einer "subjektiven" Fotoserie aus. Ihr Lehrer Jürgen Gierich begleitete sie bei der Arbeit. Einige der Fotos der Haller Schüler finden sie auf der Einladungskarte, den Katalogen, den Werbefahnen etc. wieder. Sie müssen den Organisatoren offensichtlich gut gefallen. Auf der homepage der Sibilla Egen Schule www.sibilla-egen-schule.de/schule/2017-18/kzhessental/kzhessental_1.html können Sie sich die Fotoreihen der Schüler anschauen.

Die Organisatoren sind u.a. die Landeszentrale für politische Bildung, der Verbund der Gedenkstätten im

ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V. (VGKN), das Centre Européen du Résistant Déporté (CERD) und die Bildungseinrichtung ORT in Straßburg

.

Aus der Fotoserie "Subjektives" der

Schüler der Sybilla-Egen-Schule Schwäbisch Hall.

5. April:

Gedenkfeier zur Erinnerung an den Beginn des

Todesmarsches

Der Sprecher war David Weiss, vom Verband Deutscher Sinti und Roma e.V., Landesverband Baden-Württemberg.

Den musikalischen Rahmen gestalteten die Jailhouse Classics, Jochen Narciss und Jürgen Ohnemus.

Dienstag , 17. April 2018, 1930 Uhr

"Schlachthaus", Schwäbisch Hall

Vortrag von Jovica Arvanitelli,

Leiter der Beratungsstelle für nichtdeutsche Roma,

Mitglied im Minderheitsrat für Sinti und Roma in Baden-Württemberg

Aus dem Jahr 2011:

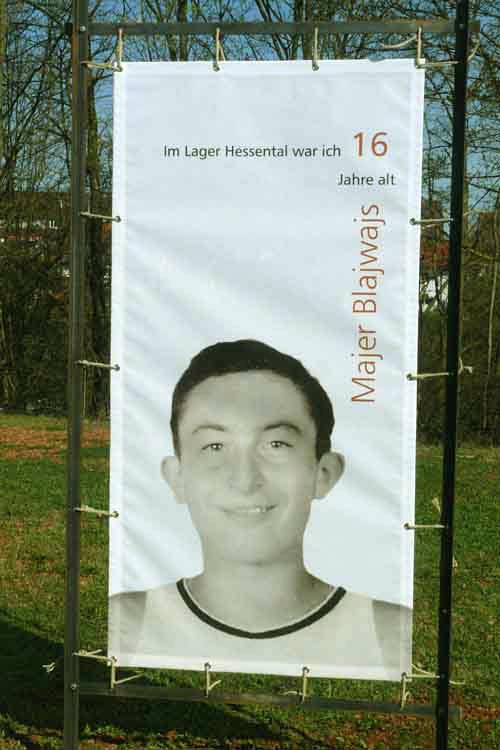

Ehemalige Häftlinge haben wieder ein "Gesicht" .

Bilder sind für uns heute eine Selbstverständlichkeit und in Überfülle vorhanden.

Von den Gefangenen im KZ Hessental aber gibt es so gut wie keine Bilder. Oft wissen wir ja nicht einmal ihren genauen Namen, die Herkunft oder das Alter. Auf

der Straße verhaftet oder in einer Razzia von der Familie getrennt, so kamen die Gefangenen ins Ghetto oder Lager. Da war keine Zeit für den Abschied von der Familie und erst recht nicht für

Bilder. Deshalb haben wir nur sehr wenig Fotos von den Häftlingen.

Die seltenen Bilder der jungen Menschen haben wir vergößert, auf eine Art Fahnen gedruckt und auf dem Gelände der Gedenkstätte aufgestellt, damit zumindest einige von ihnen "ein Gesicht" bekommen.

Von links nach rechts auf der Bildleiste: Jacob Gutman, Chaim Zalcberg, Chil Igelman, Herschel Wassermann, Majer Blajwajs, Moszek Friebaum und Fajwel Zalcman

Jahr unbekannt:

Authentisches aus dem Lager: die Jacke eines Häftlings

Auf dem Gelände der Gedenkstätte gibt es keine Überreste aus der Zeit des Lagers. Aber nun hat man eine Jacke gefunden, die

Asriel bzw. Adam Borenstein tragen musste. Auf der Jacke ist noch seine Gefangenennummer 25497, die er im Lager Vaihingen

erhielt, zu erkennen. Diese Information erhalten wir von der isrealischen Historikerin Idit Gil. Die Jacke wird jetzt in Yad Vashem, der israelischen Holokaustgedenkstätte, aufgehoben.

Sie muss wohl von Borenstein oder seiner Familie aufbewahrt worden sein. So sauber und gepfleg,t wie sie hier aussieht, war sie in den Lagern bestimmt nicht.

Aus den Berichten von Überlebenden wissen wir, dass die Kleidung sehr schmutzig , oft beschädigt, viel zu dünn und im Winter sehr, sehr kalt war. Manche Häftlinge haben sich Zementsäcke

ausgeschnitten und darüber gezogen, um ein wenig gegen Wind und Kälte geschützt zu sein.